第3回 コンピュータサイエンスの入口へ

東京都の小学校教諭、教育委員会指導主事、小学校校長などを歴任されてきた松田孝さん。

学校現場をはなれた今も、自ら会社をつくり、自治体や民間企業と連携してプログラミング教育の普及に取り組まれています。

この連載では、これまでプログラミングの授業を実践してきた松田孝さんが見てきた「プログラミング教育によって変わる子どもたちの姿」や、元校長だから分かる「学校が抱える課題とその解決策」「大学入学共通テスト『情報Ⅰ』の最新情報」など、役立つ情報が満載!

今からプログラミングの授業をはじめたい先生方やプログラミング教育に関心がある保護者の方、必読です。

IchigoJam BASIC、準備はたった1秒

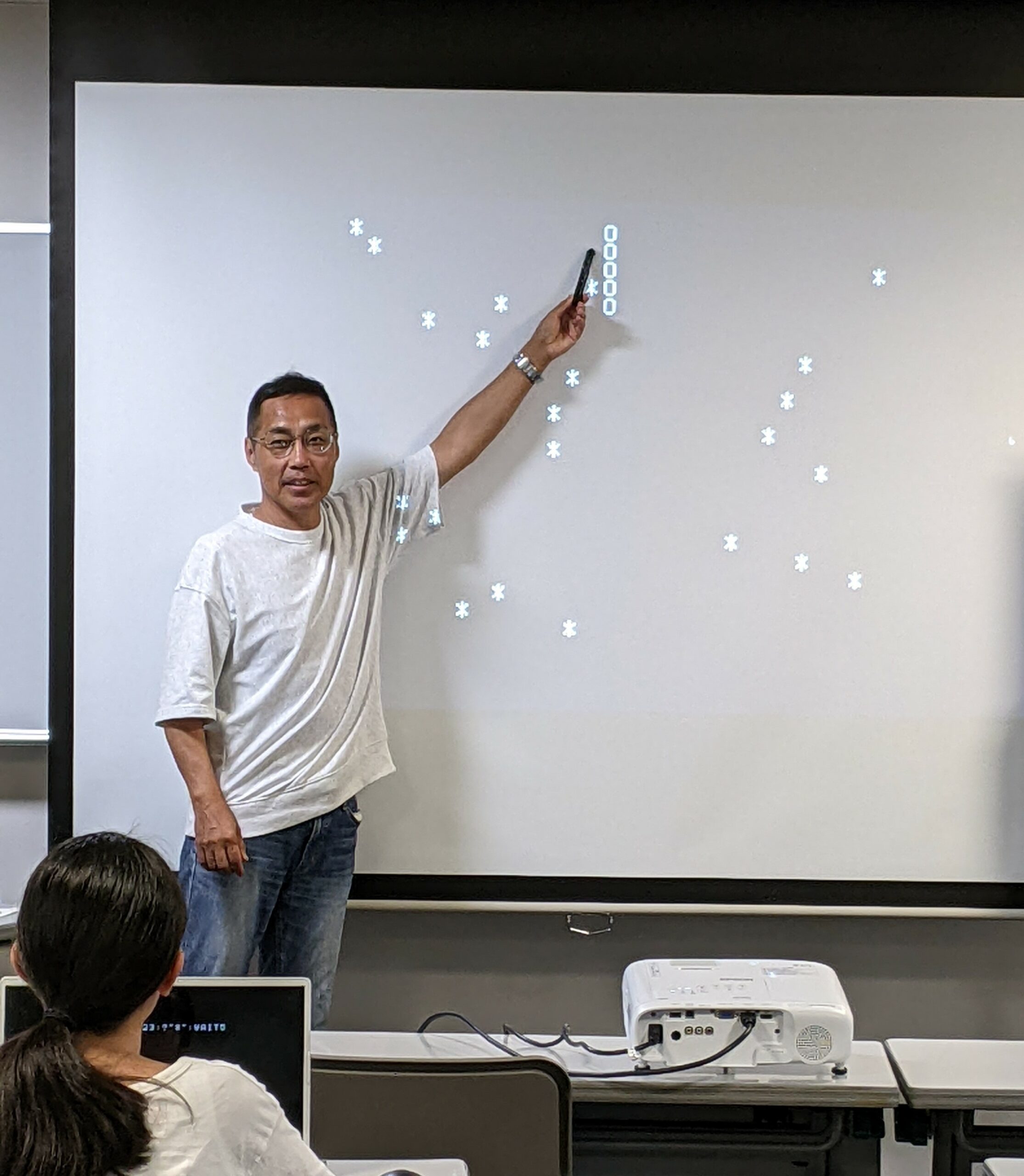

「『IchigoJam web』を開いて」と声をかければ、子どもたちはすぐにプログラミングの準備完了! ある程度の回数を積み重ねていけば、自分でwebを開き、自由にテキスト入力してプログラミングを始める子どもも出てきます。

先生からの指示がなくても、これまでの学習経験を踏まえ、自らコマンドをテキストで打ってプログラミングする。その姿勢こそが、主体的な学びの現れだと考えています。

IchigoJam BASICは、web上ですぐにプログラミングでき、それを実行できることが最大の魅力です。ID登録等も一切必要がなく、すぐに始められます。実は、こうした手続きが、学校現場でプログラミングを実践する際の大きな阻害要因の一つとなっています。

これから、具体的なテキストプログラミングの実例を紹介しますので、みなさまもパソコンのwebブラウザの検索欄に「IchigoJam web」*1 を入力して、その画面を開き、実際にプログラミングを行ってみてください。小学校段階においても、テキストプログラミングの実践が可能であることを体感いただきたいと思います。

*1 URLはhttps://fukuno.jig.jp/app/IchigoJam/

プログラミングはコンピュータサイエンスへの誘い

プログラミングはコンピュータとのコミュニケーションです。コマンド入力を介して、こちらの思い描いたアクションをコンピュータに実行させることができます。これは、子どもたちを「コンピュータサイエンス」という学問の入り口に立たせることにほかなりません。

コンピュータサイエンスとは、「社会や自然界の事象を『情報の動き』として表現し、その特徴を探」ったり、「実現したい事象を『実現すべき情報の動き』として表現し、それを実際に実現する仕組みを作」ったり、という大きく2つの活動から構成されていて、私たちの社会を大きく変革してきた学問です。

プログラミングは論理的思考を育むだけでなく、いやそれ以上に子どもたちをコンピュータサイエンスの入り口に誘い、プログラミングを通して彼らを多岐にわたる学問に興味・関心を抱かせ、Society5.0以降の社会の有為な形成者へと育んでいくのです。ここに小学校段階からプログラミングに取り組む最高の意義を見出すことができます。

導入は五感に訴えるコマンド入力から

子どもたちに「IchigoJam webに『BEEP』と入力して、エンターキーを押してごらん」と促します。GIGAスクール構想でタイピング力が飛躍的に向上した子どもたちにとって、コマンド入力はお手の物。コンピュータ本体から出力できる設定となっていて、web画面の黒枠の右下のボタンが「AUDIO OFF」となっていれば「プッ」という音がコンピュータから聞こえます。ぜひみなさまもやってみてください。

入力してエンターキーを押すことでプログラムが実行され、その結果が音として聴覚に刺激を与えます。このインタラクティブ性が、子どもたちの興味・関心を湧きたてます。

BEEPの後に数字を入力して実行(例えば「BEEP100」)、さらにその数字の後に「,(カンマ)」を打ち、その後に数字を入力します(例えば「BEEP100,60」)。最初の数字が後の数字より高ければ低い音が鳴り、後ろの数字が音の鳴る長さ(60が約1秒です)を指定していることに気づくでしょう。「BEEP」のコマンドで、インタラクティブな面白さを体験したら、すかさず「PLAY」コマンドを押して、「PLAY”CDEFGABC”」のプログラムを教えて、実行させます。「PLAY」コマンドで音階が奏でられることがわかれば、音楽好きな子どもは、すぐに簡単なメロディ作りに興じていきます。そこで彼らがやりたいことに応え、オクターブや音の長さ、半音の設定等を教えていくとよいでしょう。*2

IchigoJam BASICのテキスト入力の導入は、「音(BEEP)」の次に、視覚に訴えるLEDコマンドへ進みます。そしていわゆるLチカ*3を実行するための必然として、命令行からプログラム行へのプログラム作りへと移行していきます。本連載において、その移行についてや私が考案したカリキュラムの全体についてもお示ししたいと思います。

*2 こちらについては、『くもんのプログラミングワーク①はじめる! IchigoJam』(くもん出版・刊)を参照ください

*3 LEDライトを点けたり消したり、チカチカ点滅させること

松田孝さん

合同会社MAZDA Incredible Lab CEO

小金井市立前原小学校・元校長

東京学芸大学教育学部卒業。上越教育大学大学院修士課程修了。東京都公立小学校教諭、指導主事、指導室長をはじめ、東京都の小学校校長を3校歴任。2019 年3月に辞職、4月に合同会社 MAZDA Incredible Lab を設立。総務省地域情報化アドバイザー、デジタル庁デジタル推進委員としてICTで教育に革命を起こすべく日々奔走。著書に『学校を変えた最強のプログラミング教育』『IchigoJamでできるプログラミングの授業』(くもん出版)がある。